Les origines du gin : L'histoire complète - Gloire, désuétude et renaissance - Guide expert

Le gin trouve son origine dans le genever, une eau-de-vie néerlandaise du XVIIe siècle. Contrairement à une idée répandue, le gin n'est pas intrinsèquement britannique, bien que l'Angleterre ait joué un rôle majeur dans sa popularisation.

Après une phase de régression notable durant les années 1980, le gin connaît actuellement une revitalisation marquée, se positionnant comme un moteur d'inspiration et d'innovation pour les acteurs de l'industrie des spiritueux, favorisant ainsi une offre toujours plus riche et qualitative.

Les racines du gin : Distillation, genever et origines antiques

Genèse du gin et du whisky : L'héritage commun de la distillation

La distillation : Technique fondamentale et histoire ancienne

L'histoire du gin, à l'instar de celle du whisky, s'inscrit dans une tradition de distillation dont les origines remontent à l'Antiquité. Cette technique s'est perfectionnée progressivement au fil des siècles, jetant les bases de la production de ces spiritueux emblématiques. Pour approfondir ce contexte historique, nous vous invitons à consulter notre page dédiée à l'histoire du whisky : Les origines du whisky : L'histoire complète.

Distillation antique versus spiritueux modernes : L'importance du moût de céréales

Bien que la pratique de la distillation soit millénaire, il est crucial de distinguer les alcools produits durant l'Antiquité et les premiers siècles de notre ère des spiritueux que nous connaissons aujourd'hui sous les noms de whisky et de gin. En effet, l'élaboration de ces derniers requiert une caractéristique fondamentale : l'utilisation de moût de céréales comme matière première. Cette spécificité est indispensable pour pouvoir établir une filiation directe avec les procédés de fabrication actuels du whisky et du gin.

Les premières évolutions du gin : XVe au XVIIe siècle - Genever et proto-gin

Les premières traces du gin : Ancêtres, recettes et genever

Une recette du XVe siècle : Le proto-gin néerlandais et ses ingrédients

La plus ancienne mention d'un alcool aux caractéristiques similaires au gin actuel remonte à 1495. C'est la découverte faite par Philip Duff, expert en eaux-de-vie de genièvre, aux Pays-Bas. Il a mis au jour une recette consignée dans les écrits d'un riche marchand hollandais.

L'analyse de cette recette révèle l'utilisation des baies de genièvre comme ingrédient de base, associée à diverses autres herbes et épices, parfois exotiques. Bien que cette boisson évoque indéniablement le gin, elle pourrait être considérée comme un ancêtre, possiblement pas le plus direct.

Le genever : L'ancêtre direct du gin - Histoire et caractéristiques

Une autre boisson partage un nombre significatif de similitudes avec le gin et est largement considérée comme son ascendant le plus immédiat : le genever (ou genièvre). Cette eau-de-vie, quant à elle, est apparue au XVIIe siècle.

Proto-gin versus genever : L'énigme des origines du gin et de son évolution

La question demeure de savoir si le breuvage décrit dans la recette du XVe siècle et le genever du XVIIe siècle représentent la même boisson. À l'heure actuelle, cette interrogation reste sans réponse définitive, laissant planer un mystère sur la filiation exacte du gin.

Le genever au XVIIe siècle : Production, usages et popularité

L'attribution à Franciscus Sylvius et le procédé de fabrication initial

L'élaboration du genever (ou genièvre) est classiquement attribuée au médecin et chimiste Franciscus Sylvius. La production de cette eau-de-vie reposait sur la distillation d'un moût de céréales, typiquement un assemblage de seigle, de blé, de maïs et d'orge. L'aromatisation caractéristique était obtenue par la macération de baies de Juniperus communis, une pratique qui permettait également de pallier les imperfections inhérentes aux techniques de distillation de l'époque.

Genever : Vertus médicinales, utilisations et popularité militaire

Le genever semble avoir initialement possédé une vocation thérapeutique, du moins dans sa perception et son usage. Fort d'une réputation de panacée pour diverses affections, il connut une adoption significative au sein des forces armées britanniques durant des conflits majeurs tels que la Guerre de Quatre-Vingts Ans et la Guerre de Trente Ans.

"Dutch Courage" : L'adoption militaire, le surnom et son origine

Suite à son introduction en Angleterre par les militaires, le genever fut désigné par le terme "Dutch Courage" (courage hollandais). Cette appellation témoigne de son efficacité observée sur les champs de bataille, où il était également administré dans le but de galvaniser les troupes avant l'engagement.

L'ascension du gin en Angleterre : Contexte, lois et consommation au XVIIe siècle

De genever à gin : L'anglicisation du nom et l'adoption culturelle

Vers la fin du XVIIe siècle, le genever connaît une adoption massive en Angleterre, où son appellation évolue graduellement vers "jenever", puis définitivement vers "gin". Si le retour des soldats ayant servi sur le continent contribue à sa familiarisation, d'autres facteurs structurels s'avèrent déterminants dans son essor.

Le Distilling Act de 1690 : Libéralisation de la production et impact

L'adoption du Distilling Act en 1690 marque un tournant décisif. En abolissant le monopole de la Guilde des Distillateurs de Londres, cette législation libéralise la production de spiritueux à base de céréales à travers le pays. La distillation de gin se développe à un rythme soutenu, favorisée par une fiscalité gouvernementale particulièrement modérée.

Politique protectionniste et substitution au Brandy français : Facteurs influents

Le gouvernement anglais encourage activement la distillation nationale par la mise en œuvre d'une série de mesures législatives visant à restreindre l'importation de Brandy français, notamment de cognac. Ce dernier, prisé par l'aristocratie britannique, devient une cible dans un contexte politique et religieux tendu entre l'Angleterre et la France. Le gin émerge alors comme une alternative domestique viable et économiquement avantageuse.

La crise du gin : La "Gin Craze" et ses conséquences sociales au XVIIIe siècle

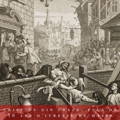

La "Gin Craze" : Causes, ampleur et impacts sociaux en Angleterre

Le contexte social et la consommation excessive de gin

Le XVIIIe siècle marque une période critique où la consommation de gin en Angleterre échappe à tout contrôle. Suite au retour des troupes et à l'accession au trône britannique de Guillaume III d'Orange-Nassau en 1688, dont la politique favorise la production nationale en limitant les importations, une augmentation alarmante de la consommation se manifeste rapidement.

Le gin et les classes sociales modestes : Addictions et effets dévastateurs

Les segments les plus défavorisés de la population succombent de manière inexorable à cette boisson à bas coût, dont le potentiel addictif s'avère particulièrement élevé. Londres devient le théâtre d'un phénomène d'ébriété collective aux conséquences sociales dévastatrices.

L'ampleur de la "Gin Craze" : Intoxication de masse, production et distribution

Cette période chaotique, désignée sous le terme de "Gin Craze" (folie du Gin), s'étend sur plus de trois décennies, de 1723 à 1757. Londres recense alors plusieurs milliers d'établissements commerciaux dédiés à la vente de gin, auxquels s'ajoutent une production et une distribution illicites considérables, estimées à près de 40 millions de litres annuellement. Ce volume stupéfiant offre une perspective de l'état d'intoxication généralisée de la capitale.

"Dutch Courage" versus "Mother's Ruin" : L'évolution de la perception sociale

Le gin perd son appellation antérieure de "Dutch Courage", associée à son usage militaire, pour être désormais stigmatisé sous le nom de "Mother's Ruin" (le fléau des mères ou briseuse de familles), reflétant son impact destructeur sur le tissu social.

Le rôle du gin comme palliatif social : Misère et Révolution Industrielle

Dans les prémices de la révolution industrielle anglaise, caractérisée par des conditions de vie difficiles pour la classe ouvrière, le gin apparaît comme un exutoire accessible. Son faible coût permet d'anesthésier la misère et de rendre la condition précaire plus tolérable. La qualité du gin consommé est cependant sujette à caution, une part significative de la production étant clandestine, avec un taux d'alcool élevé visant à masquer les défauts organoleptiques.

La régulation de la consommation : Le Gin Act de 1751 et ses conséquences

Le Gin Act de 1751 : Mesures législatives et restrictions

Une amélioration progressive de la situation est initiée par une série de mesures législatives culminant avec le vote du Gin Act en 1751 (et non 1741 comme indiqué précédemment, il s'agit d'une erreur factuelle courante). Cette loi fondamentale instaure l'interdiction de la vente de gin sans l'obtention d'une licence spécifique. Seuls les exploitants de tavernes sont désormais autorisés à commercialiser cette boisson, et ce sous l'égide de taxes substantielles, engendrant une limitation de la consommation par un mécanisme inflationniste.

La transition des lieux de consommation du gin : De la clandestinité aux pubs

Conséquemment à cette régulation, le gin amorce un déplacement progressif de sa distribution. Il délaisse les établissements insalubres et à la réputation douteuse au profit des pubs, lieux de consommation plus encadrés et socialement acceptables.

La renaissance du gin : XIXe au XXIe siècle - Innovations et cocktails

Le XIXe Siècle : vers une image plus respectable du gin et une nouvelle ère

Après la crise majeure de la "Gin Craze" et le retour progressif au calme grâce aux différentes mesures imposées et au Gin Act de 1751, le XIXe siècle marque une période de réhabilitation pour le gin. Plusieurs facteurs concourent à la restauration de sa respectabilité.

L'évolution des techniques de distillation : L'apport du Coffey Still

L'impact du Coffey Still : Une révolution dans la production de spiritueux

Les techniques de distillation évoluent et sont d'ailleurs totalement bousculées en 1830, date à laquelle le Coffey Still (alambic à colonnes), également appelé Patent Still (alambic breveté) ou encore Continuous Still (alambic pour distillation continue), est officiellement breveté par Aeneas Coffey.

Les précurseurs : Les contributions de Robert Stein à l'alambic

Il est important de noter qu'Aeneas Coffey s'inscrit dans une lignée d'innovateurs. Antérieurement à son brevet, l'Écossais Robert Stein avait apporté des améliorations substantielles à la conception des colonnes des alambics, déposant un brevet pour son propre modèle.

L'optimisation du Coffey Still : Les améliorations d'Aeneas Coffey

Fort de son expérience en tant qu'inspecteur des douanes et de sa connaissance approfondie des distilleries, Aeneas Coffey s'intéresse au modèle de Robert Stein. Il perfectionne cette invention en intégrant plusieurs étages à l'intérieur de l'alambic, prolongeant ainsi le temps de contact entre la vapeur et le liquide et maximisant l'extraction d'alcool.

Optimisation du flux de vapeur : Les innovations supplémentaires

L'inventeur ajoutera également des tuyaux dans les colonnes de ses alambics afin que davantage de vapeur repasse à l'intérieur au lieu de partir directement vers les récepteurs. Cette innovation accroît l'efficacité du processus d'extraction alcoolique.

La distillation continue : Principe, procédé et applications

Principe de la distillation continue : Fonctionnement et avantages

La distillation en continu repose sur le principe de la non-nécessité de recharger la cuve de moût, raison pour laquelle on parle de distillation continue. La vapeur passe par un réseau de conduits lui permettant d'être bien chaude et chargée en alcool, ce qui se traduit par une capacité de production importante.

Applications prédominantes : Whiskeys de grain (américains et Blended)

La distillation en continu est pratiquée principalement pour les whiskeys américains ou tout autre whisky à base de maïs : Single Grain Whisky, Blended Grain Whisky et Blended Whisky.

Le XIXe siècle : L'âge d'or, l'Empire britannique et le gin

Le contexte géopolitique : L'Angleterre, superpuissance coloniale

Au XIXe siècle, l'Angleterre affirmait sa position de superpuissance coloniale, surpassant les autres nations par son avance significative dans le développement industriel. Cette hégémonie économique lui conférait un accès privilégié à une vaste gamme de produits importés des quatre coins du globe.

L'enrichissement aromatique : L'influence des épices et ingrédients exotiques

Le gin produit durant cette période se distingue par une complexification de sa composition. L'Angleterre, forte de son empire colonial, avait la capacité d'intégrer dans sa recette des épices et des ingrédients exotiques, jusqu'alors inaccessibles. Cette diversification des matières premières propulsa naturellement le gin vers une qualité supérieure, marquant une évolution significative par rapport aux productions antérieures.

Le phylloxéra : Un catalyseur inattendu pour la popularité du Gin Tonic

La crise du phylloxéra, qui dévasta de nombreux vignobles européens, entraîna des pénuries considérables de vins et d'eaux-de-vie à base de vin, tel que le cognac, particulièrement prisé par la société britannique. Cette conjoncture offrit des opportunités substantielles à certaines industries de spiritueux locaux, notamment celle du Blended Whisky et du gin. Face à la raréfaction du Brandy sur le marché, un report de consommation s'opéra vers des alternatives domestiques, parmi lesquelles le Gin Tonic connut un essor notable.

La genèse du Gin Tonic : Contexte médical et innovation

L'eau tonique : Prophylaxie antipaludique en milieu maritime

La genèse du Gin Tonic est intrinsèquement liée aux pratiques sanitaires de la marine britannique. Les marins étaient astreints à la consommation d'eau tonique, désignée également sous le terme de "Tonic", une boisson effervescente contenant de la quinine. Cet alcaloïde, extrait d'un arbuste du genre "Cinchona", était administré pour ses propriétés antipaludiques, une préoccupation majeure dans les régions tropicales fréquemment traversées par les navires de la Couronne.

Le mariage du gin et du tonic : Amélioration du goût et double usage

La consommation d'eau tonique pure était rendue peu agréable par son amertume prononcée. Afin d'en améliorer la palatabilité, les marins eurent l'idée de la mélanger avec le gin, spiritueux alors couramment disponible à bord. Cette association pragmatique permettait une double fonctionnalité : l'administration de la quinine à des fins prophylactiques tout en offrant une expérience gustative plus acceptable. La popularité rapide de ce mélange s'explique aisément par cette synergie d'efficacité et de plaisir.

L'isolation de la quinine : Une découverte pharmaceutique française

L'invention de l'eau tonique, en tant que solution contenant de la quinine, trouve son origine dans les travaux de deux pharmaciens français, Pierre Joseph Pelletier et Joseph Bienaimé Caventou. En 1820, leurs recherches aboutirent à l'isolement de la quinine, l'alcaloïde actif responsable des propriétés antipaludiques de l'écorce de quinquina.

L'effervescence du tonic : L'innovation de Johann Jakob Schweppe

La transformation de l'eau tonique en la boisson gazeuse que nous connaissons aujourd'hui est attribuable à l'ingéniosité de Johann Jakob Schweppe, un horloger allemand établi en Suisse et passionné de chimie. Vers 1780, il développa une méthode efficace pour dissoudre le dioxyde de carbone dans l'eau, créant ainsi une boisson effervescente. En 1783, il déposa un brevet pour ce breuvage, initialement conçu pour ses vertus médicinales potentielles.

L'évolution du gin : Raffinement, styles et renouveau aux XXe et XXIe siècles

Le raffinement du gin : Amélioration de la distillation et impact

L'évolution qualitative du gin au cours du XXe siècle est significativement tributaire des avancées dans les techniques de distillation. Ces améliorations ont permis l'obtention d'un alcool de base d'une neutralité organoleptique optimale, rendant superflue toute pratique d'édulcoration destinée à masquer des défauts aromatiques résiduels.

Le style London Dry : Définition, caractéristiques et prédominance

Le style "London Dry" s'est progressivement imposé comme la référence et a dominé le marché des gins à partir des années 1920. Il est crucial de noter que cette désignation ne repose pas sur une indication géographique spécifique ; sa définition est intrinsèquement liée à une méthodologie de production rigoureuse.

Le protocole du London Dry : Pureté, ingrédients et méthode

Le protocole de production du London Dry exclut catégoriquement l'ajout de tout composant synthétique, qu'il s'agisse d'arômes ou de colorants, postérieurement à l'étape de distillation. Les seuls additifs autorisés sont l'eau, utilisée pour ajuster le degré alcoolique, et une quantité minime de sucre. Par conséquent, l'intégralité du profil aromatique du London Dry provient exclusivement de la distillation des ingrédients botaniques.

Le milieu du XXe siècle : Déclin, causes et tentatives de renouveau

Les contrecoups de la Prohibition et de la Grande Dépression sur le marché du gin

La Prohibition américaine et la subséquente Grande Dépression, dont le terme coïncide avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, infligèrent un préjudice significatif à l'industrie du gin. Ce n'est que progressivement, au cours des années 1950 et 1960, que le spiritueux amorça une timide reprise, notamment stimulée par l'essor de la mixologie et l'avènement de cocktails emblématiques tel que le Dry Martini.

L'apogée et le déclin de la popularité : Facteurs et conséquences

Durant cette période de regain, le gin connut un zénith de popularité, devenant la base d'une pléthore de créations cocktailisées. Toutefois, cet engouement ne suffit pas à pérenniser sa suprématie, et sa popularité déclina graduellement, le reléguant progressivement au second plan sur la scène des spiritueux.

Les années 1970 et 1980 : Image désuète, qualité et désaffection du public

Au cours des années 1970, le gin pâtit d'une perception vieillissante auprès des consommateurs, tandis que la vodka, auréolée d'une image de modernité, séduisait un public plus jeune. Les années 1980 constituèrent une période particulièrement sombre pour le gin, marquée par une qualité souvent médiocre et une offre considérablement restreinte, entraînant une désuétude marquée du spiritueux.

La renaissance du gin : Marques, innovation et mixologie actuelle

La fin des années 1980 : L'influence de Bombay Sapphire et le renouveau

Il faudra attendre la fin des années 1980 pour assister à une timide résurgence de la popularité du gin, principalement catalysée par l'introduction de marques novatrices telles que Bombay Sapphire. Cette marque joua un rôle crucial en captivant l'attention des professionnels du bar et des mixologues, réintroduisant le spiritueux dans les circuits de la création cocktail.

Les années 1990 : La réinvention du gin par les distillateurs

C'est au cours de la décennie 1990 que le gin connut un véritable regain de vigueur, après avoir frôlé une quasi-disparition du marché. Conscients de la nécessité d'une revitalisation, les distillateurs entreprirent une réévaluation stratégique de leurs offres, modernisant leurs formulations et optimisant leurs procédés de fabrication. Cette démarche proactive permit de conférer une nouvelle dynamique à la catégorie.

Le gin aujourd'hui : Statut, popularité et place en mixologie

Aujourd'hui, le gin jouit d'une popularité considérable, étant largement considéré comme un acteur majeur et en pleine ascension au sein du segment des spiritueux. Son rôle central dans l'univers de la mixologie est indéniable, et le nombre de cocktails emblématiques ayant le gin pour base ne cesse de croître.